SUPLEMENTOS E FITOTERÁPICOS E O RISCO DAS INTERAÇÕES COM MEDICAÇÕES

Prescrever algo para alguém é um ato que deve empregar bastante cuidado pelo prescritor. Por que digo isso? Frequentemente atendo no consultório, pacientes que fazem uso de medicações (uso contínuo) e com altíssimo potencial de interação com diversos fitoterápicos e suplementos alimentares.

Não raramente, esses pacientes chegam com uma receitinha "extra" de "coisas naturais", "suplementos" prescritos por nutricionistas, terapeutas, farmacêuticos e até mesmo professores de educação física.

Nessa hora reflito: nós médicos temos 1 ano e meio (sim, 3 semestres de farmacologia, 1 semestre de farmacologia básica e 2 semestres de farmacologia clínica) e ainda assim saímos deficientes da faculdade. A grande maioria dos médicos desconhecem interações medicamentosas, seja entre:

- Medicamentos x medicamentos

- Medicamentos x fitoterápicos

- Medicamentos x alimentos

- Medicamentos x álcool

- Vitamina x vitaminas

- Minerais x minerais

- Vitaminas x minerais

- Minerais x fitoterápicos

- Vitaminas x fitoterápicos

- Fitoterápicos x exames laboratoriais

Se a situação é crítica entre os médicos, quem dirá entre os demais profissionais da saúde. Pior ainda entre os ditos terapeutas holísticos. Mais adiante listarei diversas situações que presenciei ao longo desses 10 anos de atuação como médico.

Sempre ressalto para os pacientes: fitoterápico é natural, mas está longe de ser inócuo, vitaminas e minerais interagem entre si.

Em 2012 foi publicado um estudo (revisão de literatura: Evaluation of documented drug interactions and contraindications associated with herbs and dietary supplements: a systematic literature review) elaborado pela Escola Chinesa de Medicina, em Taiwan.

O estudo mostrou a seriedade do tema, quando os pesquisadores concluíram que os suplementos vitamínicos, artificiais ou naturais, podem afetar o funcionamento dos medicamentos tradicionais.

O Dr. Hsiang-Wen Lin e sua equipe revisaram 54 artigos científicos e 31 estudos de campo e encontraram os principais sinais de interações adversas dos medicamentos com suplementos de magnésio, cálcio e ferro, além das plantas medicinais Ginkgo biloba e Erva de São João (Hipérico).

A literatura médica analisou as interações entre 213 compostos minerais, vitamínicos ou fitoterápicos e 509 medicamentos comerciais, documentando 882 interações. Os riscos potenciais da interação entre medicamentos tradicionais e suplementos geralmente resultam em situações brandas, como dores no peito, dores abdominais e dores de cabeça, mas há também relatos de problemas mais sérios, como problemas do coração.

Mais de 42% das interações foram causadas porque os suplementos alteraram a farmocinética dos medicamentos - o processo pelo qual a droga é absorvida, distribuída, metabolizada e eliminada pelo corpo.

Entre as 152 contraindicações identificadas pelos pesquisadores, as mais frequentes envolvem o sistema gastrointestinal (16.4%), sistema neurológico (14.5%) e doenças genito-urinárias (12.5%).

Dentre os medicamentos alopáticos que mais apresentaram interações com suplementos estão:

- Varfarina: interage com Pimpinella anisum (Erva doce); Capsicum annum (Pimentão); Angélica sinensis (Angélica chinesa); Allium sativum (Alho); Zingiber officinale (Gengibre); Eleutherococcus senticosus (Ginseng siberiano); Ginkgo biloba (Ginkgo); Camellia sinensis (Chá verde); Curcuma longa (Açafrão); Tanaceto, Salvia miltiorrhiza e Chamomila

- Insulina,

- Aspirina,

- Digoxina,

- Ticlopidina

Dentre os fitoterápicos, os que mais apresentaram interações negativas estão:

- Semente de linhaça,

- Equinácea,

- Ioimbina.

Mas afinal, quem pode prescrever fitoterápicos?

- Médicos: devem procurar se especializar na área de fitoterapia fazendo pós-graduação na área ou pelo menos cursos;

- Nutricionistas: podem prescrever planta fresca ou droga vegetal, somente para uso oral, não uso tópico. Também não podem prescrever os fitoterápicos de exclusiva prescrição médica, os seja, os chamados tarja vermelha;

- Cirurgião dentistas: somente podem prescrever fitoterápicos dentro da odontologia;

- Médico-veterinário: somente podem prescrever fitoterápicos dentro da veterinária;

- Farmacêuticos: podem prescrever medicamentos feitos na própria farmácia ou isentos de prescrição médica, podem prescrever ou indicar em doenças de baixa gravidade e em atenção básica à saúde;

- Enfermeiros: podem prescrever se no município onde ele atua, tiver protocolo para isso, ou seja, protocolo estabelecendo as medicações;

Existem alguns fitoterápicos que são de exclusividade dos médicos, ou seja, só são vendidos mediante receita médica, os já citados tarja vermelha:

1. Arctostaphylos uva-ursi (uva-ursina);

2. Cimicifuga racemosa (cimicífuga);

3. Echinacea purpurea (equinácea)'

4. Ginkgo biloba (ginkgo);

5. Hypericum perforatum (hipérico ou Erva-de-São-João): interage com ciclosporina, amitriptilina, digoxina, indinavir, Sinvastatina, Midazolam, Warfarina, Teofilina, Contraceptivos orais, Inibidores seletivos da recaptação de serotonina e Loperamida

6. Piper methysticum (kava-kava);

7. Serenoa repens (saw palmeto);

8. Tanacetum parthenium (tanaceto);

9. Valeriana officinalis (valeriana).

Extrato seco padronizados que não precisam de prescrição médica mas quem apresentam MUITAS interações medicamentosas

Castanha-da-índia: Tem um componente tóxico chamado esculina, que se não for retirado do extrato, pode causar vertigem, náusea, cefaléia prurido. Ainda assim há risco de vertigem hepatotoxicidade, nefrotoxicidade e irritação no trato digestivo. Já tive pacientes que tiveram alergia ao composto. Há estudos que mostram interação moderada com anticoagulantes/antiplaquetários, e há risco moderado com hipoglicemiantes. Compra-se sem receita médica e há um uso "popular" consagrado de que é um bom venotônico.

Alho: Aumenta a toxicidade de um retroviral usado no tratamento da Aids, aumenta a meia vida da hidroclorotiazida, um diurético comumente usado por nossos hipertensos, interação com a atorvastatina, uma medicação usada para baixar o colesterol), interage com ciclosporina, anticoagulantes, contraceptivos. Com a Isoniazida e com o Saquinavir apresenta interação considerada grave. Com Varfarina a interação é considerada moderada, assim como substratos do citocromo P450 2E1 (CYP2E1) e Citocromo P450 3A4 (CEP3A4). Interage teoricamente como ácido eicosapentaenóico (EPA).

Babosa ou Aloe vera: Pode ter interação moderada com hipoglicemiantes, diuréticos, Sevoflurano, Laxantes, Varfarina. Tem interação grave com digoxina, droga comumente usada na insuficiência cardíaca. Tem ainda interação com ervas contendo glicosídeos cardíacos, ervas ou suplementos com potencial hipoglicemiante, Cavalinha, alcaçuz e ervas laxantes. Interfere em testes colorimétricos.

Boldo: Alto risco de sangramento por interação moderada com anticoagulantes/antiplaquetários. Pode gerar intensificação da ação de fármacos antiarrítmicos. O uso simultâneo com outras drogas ou ervas que induzem hipocalemia, como diuréticos tiazídicos, adrenocorticosteróides ou Glycyrrhiza uralensis poderá exacerbar o desequilíbrio de eletrólitos

Arnica: Além dos efeitos colaterais quando usada via oral, apresenta na forma tópica o risco de dermatite de contato e irritação da mucosa. Tem forte interação com anticoagulantes e drogas antiplaquetárias, além do risco de alergenicidade cruzada.

Canela: risco de interação com hipoglicemiantes orais e insulina. Interage com outros fitoterápicos com ação hipoglicemiante. Há pacientes que relatam aumento da pressão arterial com o consumo. Há risco de interação com drogas hepatotóxicas.

Calêndula: Não deve ser usada durante a gravidez e amamentação, exceto sob orientação médica

Camomila: Há risco de sangramentos na interação com drogas anticoagulantes/antiplaquetárias.

Centella Asiática: Há risco moderado de interação com drogas hepatotóxicas. Há um risco grave de interação com drogas depressoras do sistema nervoso central. Interage com ervas e suplementos com propriedades sedativas.

Cáscara sagrada: Por irritar o trato digestivo pode diminuir a biodisponibilidade de inúmeros medicamentos. Interfere em testes colorimétricos e pode levar a hipocalemia.

Cavalinha: É considerada geralmente segura quando usada por um período curto de tempo (≤ 30 dias) e não seguro, quando utilizada por longos períodos (> 30 dias), de forma contínua. A Cavalinha contém a enzima tiaminase, que é responsável pela catálise da tiamina (vitamina B1), promovendo sua eliminação mais rapidamente. Há um risco teórico de deficiência de vitamina B1 com seu uso prolongado. No Canadá, inclusive, os produtos contendo cavalinha (pós e extratos) devem comprovar que são livres de tiaminase para obtenção de registro, mas ainda assim, sem evidências de que estes produtos sejam realmente seguros no longo prazo. Além disso, os ácidos clorogênico, caféico e tânico podem reduzir a absorção de B1 e rutina e quercetina têm ação antagônica em seus receptores, que são estáveis ao calor e podem ser encontrados em teor significativos nos chás; Possui também teores de nicotina e indivíduos com hipersensibilidade conhecida à nicotina devem evitar seu uso; Se consumida a longo prazo, pode promover a perda excessiva de potássio, de apetite e cefaléia. Doses excessivas podem causar irritação gástrica e urinária; É razoável, portanto, evitar o uso em pacientes em uso de medicamentos que interfiram no metabolismo/ação do potássio (digitálicos, na ICC; poupadores de potássio, na HAS), e/ou com insuficiência hepática ou renal, em gestantes, lactantes, crianças, bem como evitar o uso excessivo (quanto a dose e frequência) em adultos saudáveis.

Chá verde: Por ter cafeína diminui absorção de metais divalentes, diminui absorção do Ferro, Ácido fólico, pode irritar a mucosa gástrica, aumentar a concentração de catecolaminas, pode aumentar os níveis de creatinina urinária e cálcio urinário, diminuição da Ferritina por diminuir absorção de Ferro. Há risco de hepatotoxicidade e elevação das enzimas hepáticas. Piora a função tireoideana por ser rico em flúor inorgânico. Altera testes de função pulmonar e testes de focromocitoma. Tem interação moderada com: Adenosina, Antibibióticos quinolônicos, Cimetidina, Dipiridamol, Dissulfiram, Anticoagulantes/antiplaquetários, Drogas hepatotóxicas, Estrógenos, IMAO, Lítio, Nicotina, Pentobarbital, Teofilina, Verapamil. Interação grave com: Anfetaminas, Cocaína, Efedrina. Interação leve com hipoglicemiantes, etanol, fluconazol, Terbinafina.

Alcachofra: Contraindicada nos casos de oclusão das vias biliares e hepatopatias graves. Por ter efeito diurético, pode interagir sinergicamente com diuréticos e levar a hipocalemia e depleção de volume. As interações mais graves poderão ser verificadas com diuréticos de alça e tiazídicos.

Eucalipto: Interação moderada com hipoglicemiantes orais, diminui a eficácia de medicamentos homeopáticos, pode ocasionar alterações no sistema nervoso central quando administrado com drogas que atuam no sistema nervoso central.

Guaco: Interação moderada com anticoagulantes/antiplaquetários. Interage sinergicamente “in vitro”, com alguns antibióticos como tetraciclinas, cloranfenicol, gentamicina, vancomicina e penicilina. Há risco de sangramento nas coagulopatias e dengue.

Guaraná: Potencializa a ação de analgésicos. Interage moderadamente com anticoagulantes/antiplaquetários podendo aumentar o risco de sangramento.

Alcaçuz: Não deve ser utilizado por pacientes com hipertensão arterial e diabéticos tipo II, insuficiência renal, hiperestrogenismo. Interações medicamentosas com corticóides e ciclofosfamida, podendo aumentar a atividade de ambos. Pode interferir em tratamentos hormonais e terapias hipoglicemiantes.

Sene: Como é um laxante, ocasiona uma diminuição do tempo do trânsito intestinal e com isso diminuir a absorção de fármacos administrados por via oral. Ocasiona perda de potássio que poderá potenciar os efeitos de digitálicos.

Ginseng: Há risco de interação com IMAOS, anticoagulantes/antiplaquetários. O uso concomitante de medicamentos fitoterápicos à base de ginseng e estrogênios pode provocar efeitos adversos advindos do aumento da atividade estrogênica, tais como mastalgia e sangramento menstrual excessivo. Alguns relatos de casos sugerem que o ginseng possui atividade semelhante aos hormônios estrogênicos.

Gengibre: Interação leve com bloqueadores de canais de cálcio e hipoglicemiantes orais. Interação moderada com anticoagulantes/antiplaquetários.

Estévia: Interação moderada com hipoglicemiantes, Lítio e com anti-hipertensivos.

Espinheira Santa: Interação com álcool.

Melissa ou erva-cidreira: Interação moderada com depressores do sistema nervoso central, interage com ervas e suplementos com propriedades sedativas.

Menta: Interação leve com antiácidos (bloquedores de H2 e inibidores da bomba de prótons). Interação moderada com ciclosporina, Substratos do citocromo P450 1A2, 2C19, 2C9, 3A4. Pode alterar níveis de FSH, LH, testosterona.

Maracujá ou Passiflora: Interação moderada com depressores do sistema nervoso central, interage com ervas e suplementos com propriedades sedativas.

Por exemplo, todas as plantas que possuem efeito laxante por aumentar o bolo intestinal: (Sene, Cáscara sagrada, Semente de linhaça, Semente de Chia, Plantago ovata) poderiam diminuir a absorção de determinados medicamentos: cálcio, ferro, lítio, digitálicos e anticoagulantes orais.

As drogas que diminuem os níveis de potássio por ação laxativa são: Aloe barbadensis (Babosa), Curum carvi (Alcaravia), Ricinus communis (Mamona), Taraxacum officinale (Dente-de-leão), Scrophularia nodosa (Escrofulária), Linum usitatissimum (Linhaça), Mentha piperita (Hortelã-pimenta), Triticum vulgare (Trigo), Achillea millefolium (Mil-folhas), Sambucus canadensis, Helichrysum petiolare, Plantago afra-psilium

Frequentemente atendemos pacientes diabéticos, em uso de hipoglicemiantes orais e/ou insulina, chegam com receita da nutricionista contendo alguma das seguintes Plantas: Trigonella foenum-graecum (Feno Grego), Allium sativum (Alho), Cyamopsis tetragonolobus (Goma-aguar), Plantago ovata. Porém muitas vezes o prescritor não sabe que essas plantas possuem propriedade hipoglicemiante. Há os casos em que chegam usando plantas hiperglicemiantes como Zingiber officinale (Gengibre) ou Urtiga dióica (Urtiga).

Há casos em que para acalmar, prescrevem plantas com ação sedativa e depressoras do Sistema nervoso central, interagindo com medicações alopáticas.

As principais plantas que tem ação sedativa são: Capsicum annum (Pimentão), Nepeta cataria (Gataria), Apium graveolens (Aipo), Matricaria chamomilla (Camomila), Humulus lupulus (Lúpulo), Piper methysticum (Kava kava), Melissa officinalis (Melissa), Valeriana officinalis (Valeriana).

Existem plantas com atividade sobre o sistema cardiovascular, as principais são: Cimicífuga racemosa (Erva-de-São-Cristóvão), Harpagophytum procumbens (Garra-do-Diabo), Panax ginseng (Ginseng), Glycyrrhiza glabra (Alcaçuz), Zingiber officinale (Gengibre), podendo acentuar sintomas cardíacos.

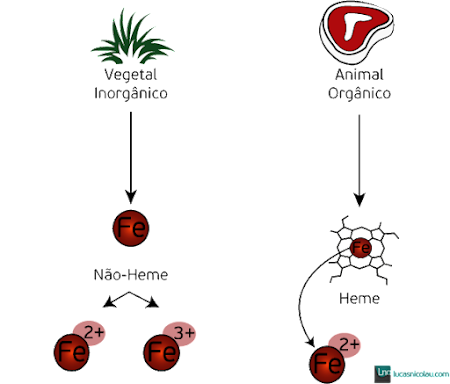

As vitaminas interagem entre si, assim como os minerais. Por exemplo, Zinco diminui absorção do cobre. Cálcio diminui a absorção do Ferro. Sódio aumenta a excreção do Cálcio. Vitamina C diminui a absorção do Zinco. Vitamina C e Vitamina E devem ser dadas juntas pois uma regenera a outra dentro do organismo.

Alguns aminoácidos aumentam liberação de insulina e isso pode ser péssimo para um paciente diabético. Outros podem ser benéficos para a desintoxicação do organismo.

Alguns casos que já recebi no consultório:

Paciente com hipotireoidismo em uso de linhaça, chá verde. Ou seja, dois compostos que quando ingeridos em grande quantidade podem piorar a função tireoideana.

Paciente com hipotireoidismo, fazendo uso de levotiroxina (hormônio tireoideano) e profissional (não o endócrino) prescrevendo chazinho qualquer em jejum, o que ocasiona diminuição da absorção da lexotiroxina. Ou as vezes os próprios médicos prescrevem omeprazol ou outro inibidor de bomba em horário próximo à levotiroxina.

Paciente cardiopata, em uso de AAS, foi ao nutricionista que prescreveu ômega 3 em dose alta, linhaça, semente de chia e vitamina E. Favorecendo sangramentos.

Paciente sexo feminino, foi ao nutricionista, que prescreveu hormônio (testosterona), sendo que a mesma estava apresentando queda de cabelos. Com uso da testosterona, piorou a queda de cabelo.

Paciente em uso de fórmula vitamínica que contém Ferro, vitamina C, Zinco e Cobre, para tomar no mesmo horário.

Paciente com transtorno bipolar, vai ao nutricionista pra ganhar peso e a mesma prescreve creatina (que favorece a ciclagem pra fase de mania) além de Grifonia simplicifolia (já que não podem por lei prescrever 5-hidroxi-triptofano) e aí o paciente tem aumento de serotonina e com isso cicla pra fase de mania.

Paciente HIV, o naturopata resolve prescrever Equinácea e Dente-de-leão, piorando o quadro do paciente, por interação com anti-retroviral.

Paciente com história de câncer no intestino há 3 anos, em uso de glutamina cronicamente, parar ter melhor rendimento na academia.

Paciente com insônia, malhando a noite e o instrutor da academia indicando cápsulas de cafeína para melhorar o desempenho no treino.

Paciente com história de Púrpura trombocitopênica idiopática e aí prescreveram ômega 3 (dose baixa). Paciente indo parar no hospital por conta de sangramentos, que iniciaram imediatamente após o uso do ômega 3.

Enfim, são inúmeras as interações. Portanto, antes de alguém querer prescrever algo, por mais "natural" que seja, o prescritor deve fazer uma anamnese decente, questionando principalmente as medicações que o paciente faz uso, conhecer sobre essas medicações (afinal irá prescrever algo que pode ter interação) e obviamente conhecer muitíssimo bem aquilo que está prescrevendo:

· Dose mínima,

· Dose máxima,

· Dose usual,

· Segurança da droga,

· Reações adversas,

· Se pode ser usada na amamentação e na gravidez,

· Se terá interação com alguma medicação alopática, fitoterápico, vitamina, mineral, aminoácido,

· Se alterará algum exame laboratorial.

As palavras de ordem nesse caso são: ESTUDO e CONSCIÊNCIA !

Fonte:

- H.-H. Tsai, H.-W. Lin, A. Simon Pickard, H.-Y. Tsai, G. B. Mahady. Evaluation of documented drug interactions and contraindications associated with herbs and dietary supplements: a systematic literature review. International Journal of Clinical Practice, 2012; 66 (11): 1056 DOI: 10.1111/j.1742-1241.2012.03008.x

- Edzard Ernst. Interactions between drugs and supplements: the tip of an iceberg? International Journal of Clinical Practice, 2012; 66 (11): 1019 DOI: 10.1111/ijcp.12007

- http://iah.iec.pa.gov.br/iah/fulltext/lilacs/revbrastoxicol/2008v21n2/revbrastoxicol2008v21n2p49-59.pdf

- http://www.ufjf.br/proplamed/files/2011/05/Fitoter%C3%A1picos-e-Intera%C3%A7%C3%B5es-Medicamentosas.pdf

- http://www.anvisa.gov.br/farmacopeiabrasileira/conteudo/Formulario_de_Fitoterapicos_da_Farmacopeia_Brasileira.pdf

- http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/16550/000672605.pdf?sequence=1

- http://www.sissaude.com.br/sis/inicial.php?case=2&idnot=16704

- Medeiros, L. Cavalinha - Equisetum arvense: seu uso é considerado seguro? Disponível em: Acesso em 03/01/2017.

Nutrólogo Florianópolis

Nutrologia Florianópolis

Médico Nutrólogo em Florianópolis

Médico Nutrólogo em Santa Catarina

Nutrólogo Floripa

Nutrólogo Goiânia

Nutrologia Goiânia

Nutrólogo

.bmp)